|

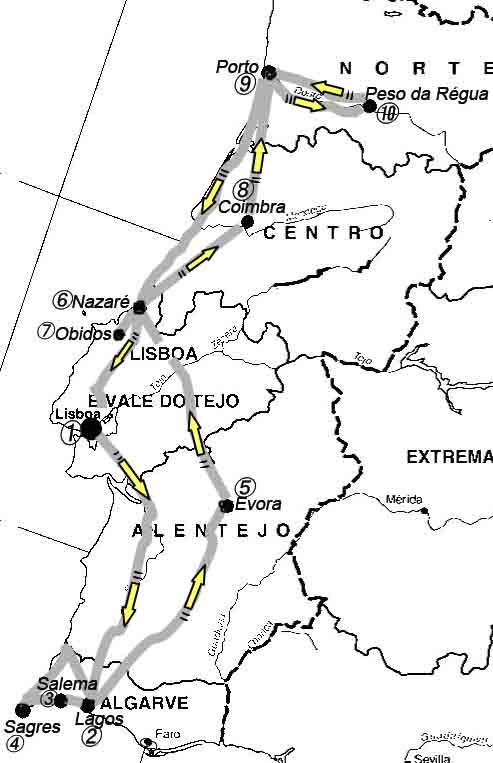

リスボン サレマ エヴォラ ナザレ・オビドス コインブラ ドウロ河渓谷とポルト その他

ポルトガル行きを決めたきっかけはある本との出会いだった。Rick Stevesというアメリカ人の“PORTUGAL

2005”という240頁ほどの旅行書だ。大抵のガイドブックは観光地のきれいな写真を並べて名所・ホテルの説明を羅列したものだが、この本には2枚のカラー地図以外にカラー写真など1枚もない。特徴的な小さな黒白の写真をたまに載せるだけで旅行者を現地で失望させないよう神経を使ってある。本文中の地図は必要なポイントだけに絞った手書きで、実際に見ながら歩くのに分かりやすく便利。すべては旅行者の側に立って書かれていて、例えば鉄道割引のユーレイルパスなども「ポルトガル旅行のためだけに買うのなら損だからやめろ」とある。ホテルやペンションなども彼が毎年実際に調べて値段の割に本当に良いと感じたわずかのものを紹介する。しかも場合によってはこの本を見せることで10%の割引を受けるよう手配までしてある。一方で、この国の歴史、文化、人物、名物、習慣などについては簡潔で要領を得た説明を欠かさない。

しかしこの本の一番の良さはその旅行哲学だろう。「旅は裏口(back door)から入り、予算を限ってするものだ」という。「ヨーロッパで1日100ドル以上使って旅行するのは、自分と自分の見たいものとの間に分厚い壁を作るだけ。逆に厳しい予算だと、金と引き換えの笑顔は期待できないから、どうしても現地の人と気持ちを交換するはめになる。そしてこれこそ現代に残された最後の冒険に満ちた瞬間になる」ともいう。

この精神が気に入ったので、彼が組み立てたポルトガル15日間というコースを、この英語の本だけを抱えて、安いのに価値があるとされたホテルやペンションに電話を入れて予約をとりながら実際に一人で歩いてみた。

まずリスボン。500年前には世界の中心だったこの国から世界に散った冒険者たちが金や胡椒などの貴重品を満載した帆船で戻ってきた。そのとき彼らが上陸したコメルシオ広場に面して、彼らを迎えた「凱旋門」がある。そこからリスボンの中心「ロシオ広場」へ通じるアウグスタ大通りのすぐ近くに彼の推薦する一つのホテルAlbergaria Insulanaがあった。入口はちょっとみすぼらしいが中は快適で清潔。まさにリスボンのド真ん中なのに朝食付きで 40ユーロ。しかも大通りから少し入っているのでとても静か。さすが目の付け所が違うと感心。小さなホテルなので私1人が泊まっただけなのに、入口に歓迎を示す日本の国旗を掲げてくれた。それでもほかにイギリス、フランス、ポルトガルなどの国旗があった。 40ユーロ。しかも大通りから少し入っているのでとても静か。さすが目の付け所が違うと感心。小さなホテルなので私1人が泊まっただけなのに、入口に歓迎を示す日本の国旗を掲げてくれた。それでもほかにイギリス、フランス、ポルトガルなどの国旗があった。

ポルトガルには高いアルプス地帯はない。全体は一部を除いて、わずかな起伏の緑が続く。しかし古い都市はほとんど、大河が長年にわたって削り取った河岸か丘にある。リスボンはバイシャ(Baixa)と呼ばれる中央低地の東西がそれぞれ丘になっていて、東にジョルジェ城がそびえ、西には大地震で崩れたままのカルモ修道院がある。Rickの本では東西の丘の名所をめぐるコースを図示し、人間ガイドの代わりにそれを読みながら動くように出来ている。

まず西側のバイロ・アルト(Bairro Alto)といわれる地区。広々としたレスタウラドレス(Restauradores)広場を取り囲む建物の間の坂道に止まっている電車を見つける。これがグロリア線ケーブルカー(funicular)で全長100mもない急坂を1.10ユーロで引き上げてくれる。実際ポルトガル語ではこれをElevador(エレベーター)と言う。都市の歩道は1000年前から四角に割った石ころを凸凹のまま丹念に組み合わせたものだ。だから坂だらけの道を不器用に歩くと足をくねらせて、1時間もすると足首が痛くなる。日本にはない石畳の坂に苦戦する私にはケーブルカーは助かる。案内では降りたところにポートワイン館(Solar do Vinho do Porto)があることになっているがどこだろう? 丁度自分の車に乗りかかっていた紳士に英語で聞いてみる。すぐに分かってくれたが、車から降りて再び鍵をかけて「ついてきなさい」という。そんなに離れてはいなかったが、大きな看板があるわけでもなく、ちょっと目に付きにくい。朝っぱらからワインも変だが、世界最多種のポートワインがそろえてあり、1グラス1~22ユーロですぐに飲ませる場所というので「見学」に入ったが、あいにく貸し切りで閉館。そこまでは我が名ガイドSteves氏も予想しなかったようだ。やむなく石畳を降りてサンロケ教会(Sao Roque)へ寄ってみる。ここは1584年に日本の「天正遺欧少年使節」が1ヶ月ほど滞在した教会だ。金箔がまばゆい無数の彫像に囲まれたキリスト像、ややくすんではいるが豪華だ。苦難の航海を乗り越えてやっとの思いでポルトガルにたどり着いた日本の戦国時代の少年たちは、この荘厳な大聖堂の中でどんな思いで過ごしたのだろう。 一方、人間が出せる最大の集中力と根気でこのような宗教芸術(?)を作り出すポルトガル人の気持ちの原動力は何なんだろうと考えてしまう。 一方、人間が出せる最大の集中力と根気でこのような宗教芸術(?)を作り出すポルトガル人の気持ちの原動力は何なんだろうと考えてしまう。

さらにRickの本に従って進む。説明どおりに、カルモ修道院(Convento do Carmo)の前に出る。1755年の大地震で石の屋根がすっかり落ちて青天井のまま250年間残されたものだ。原爆ドームが原爆の記憶を忘れないために廃墟を保存したように、マグニチュード8.9の地震の恐ろしさを忘れないように残された廃墟。奥には考古学博物館もあり、リスボンで見つかったミイラなどの展示もあるので、2.5ユーロの入場料。でも切符売り場の位置の関係で、「切符売り場の前をかがんで通り過ぎ、脇の入口へ行けばそのまま入れるよ」とその本は半分ジョークで旅行者の味方をしてくれる。

アーチ型の柱だけが無残に残り、支える屋根は全くない。それらが、一部の壁とともにやっと立っている姿は、地震の恐怖を想像させてくれる。たまたま250年前の11月1日は日曜日で朝の礼拝の最中だったらしく、今私が立っている場所で祈っていた多くの信者が屋根の石の直撃を受けて即死した。しかし250年目に当たるこの11月1日には特に行事らしいものはなかったようだ。2,3日してバスで偶然となりに乗り合わせたリスボン大学教授のフレイタスさんに、「11/1に何か行事があったのか?」 と聞いてみたが、「大学ではちょっとした総括の会はやったが、一般の人はすっかり忘れているよ」と言った。日本人がわざわざ余計な心配をする筋合いはないのかもしれない。

さらに、この本には「この辺でお腹がすいたら、Leitaria Academicaという店に入れ」とある。目を上げると看板があるではないか。年配の店主だし英語が通じないようので、魚のフライや肉まんなどガラスケースの中にあるものから物色して出してもらう。あまりうまくない。ふと周りを見ると1人の黒人がチャーハンのようなものを食べている。あの方がうまそうだ。もう1度本を見直すと「店主は英語のカンニングペーパーを持っているから何とか交渉せよ」とある。最初から遠慮せずに、いろいろ頼んで作ってもらうことも出来たんだと後悔したが、後の祭り。

再びレスタウラドレス広場に戻る。東を見ると高い城壁がどうしても目に入り、私を招いているようだ。初めてリスボンに来る人には、このサン・ジョルジェ城(Castelo de Sao Jorge)は東京タワーのようなものか。でもこれが結構行きにくい。面倒だからタクシー。「サオ・ジョルジェ」というと「オー、カステラ、 カステラ」と来た。もちろんCastelo(=castle)だ。Sim, sim(=Yes, yes)と乗り込む。車は急な細い石畳の道をグイグイと上がる。門が見えてくる。Entrada(=Entrance)?

Sim(=Yes)となって10分くらいで3ユーロだから安い。リスボンのタクシー運ちゃんは陽気で気持ちがいい人たちだ。英語が出来る人もいて、家族や子供の写真を自慢そうに見せてくれたりする。 カステラ」と来た。もちろんCastelo(=castle)だ。Sim, sim(=Yes, yes)と乗り込む。車は急な細い石畳の道をグイグイと上がる。門が見えてくる。Entrada(=Entrance)?

Sim(=Yes)となって10分くらいで3ユーロだから安い。リスボンのタクシー運ちゃんは陽気で気持ちがいい人たちだ。英語が出来る人もいて、家族や子供の写真を自慢そうに見せてくれたりする。

一般にポルトガル人の男は気さくで大ざっぱ。特にこちらが1人のせいか、気軽に声をかけてくる。リスボンだと日本人と分かるらしく、いきなり「アリガト、アリガトー!」と来る。多分、ポルトガル語のObligado(=Thank you)が「ありがとう」に似た響きがあり、覚えやすいので教えられたのだろう。だから、こちらも負けずに“Obligado! Obligado!”と返すと笑いになる。

ジョルジェ城からの眺めは見事なパノラマ。海のように広がるテージョ川に長いつり橋が架かる。その手前から横にかけて茶色の屋根と白い壁の家が広く散らばる。先ほどまで歩いていた広場や万博記念のサンタ・ジュスタ塔がネギ坊主のようにとび出して見える。高所恐怖症の私でも城壁の上の細い通路を行く恐怖心より好奇心の方が勝つ。

リスボンでもう1つ重要な場所がBelemといわれる南西の海岸、つまり15世紀から海外進出した拠点だ。船の出入りを監視する要塞だった「ベレンの塔」(1515)はこれだけで世界遺産。ここにはかつて国王が海外から帰還する冒険者達を謁見したテラスがある。 リスボンでもう1つ重要な場所がBelemといわれる南西の海岸、つまり15世紀から海外進出した拠点だ。船の出入りを監視する要塞だった「ベレンの塔」(1515)はこれだけで世界遺産。ここにはかつて国王が海外から帰還する冒険者達を謁見したテラスがある。

ガリレオが地動説を唱えて、終身刑を言い渡されたのが1633年。日本の種子島に初めてポルトガル人が上陸したのはそれより90年も前の1543年だから、当時の冒険者たちも皆地球は平らだと考えていた。ポルトガルから海を西に進んでも地球の端のところで滝のように地獄に落ち込むはずだった。帆船で南を目指しても、風は凪いで次第に高温になり、船員を積んだままの火葬場のように船が燃えてしまうと、まともに信じられていた。だから、ポルトガル人も常に陸地が見えなくならない範囲を注意して航海した。その結果、ジブラルタル海峡からアフリカ西海岸伝いに南下することになる。しかし西サハラの突端ボジャドール岬から先は人が行けば必ず死ぬと思われていたので、エンリケ王子(Prince Henry)が援助をして冒険家たちを仕向けても、その恐怖心を克服してその岬より南に進むのには12年もかかった。

実際、1500年にペデロ・カブラルは1200人の大船団を引き連れていながら、アフリカ西海岸まで南下したときに、焼け死ぬことを恐れて、大きく右に曲がった。その結果ブラジルに漂着するハメになり、ブラジルはポルトガル領になった。その後ポルトガルはスペインと世界を二分する密約を結び、ブラジルを縦に貫く西経45度以東、日本を通る東経135度までの地球半分をポルトガルが植民化できることにしたので、南アメリカでブラジルだけがポルトガル語圏でそれ以外の国はスペイン語圏になったという。

一方あえて恐る恐る陸地に沿って南下したヴァスコ・ダ・ガマなどは喜望峰と回り、インドまで行けることを確認した。それに続く連中はアフリカ沿岸を次々に植民地化して、奴隷を連れ帰り、インドからさらに海沿いにインドネシア、中国、マカオ、日 本と来て、胡椒、貴金属などを持ち帰った。 本と来て、胡椒、貴金属などを持ち帰った。

リスボン最大のグルベンキアン博物館(Museu Gulbenkian)や国立古美術館(Museu

Nacional de Alte Antiga)には、当時日本から持ち出されたと思われる逸品が並ぶ。見事な漆塗りや金箔に輝く調度品、菊の紋のある硯箱、印籠、蒔絵、屏風、掛け軸なども相当な数だが、広隆寺の弥勒菩薩を持ってきたのかと一瞬思わせるほどの美しい銅像などまで陳列されていて、ひょっとしたら鉄砲と交換するためにこんな貴重品まで放出したのかと思った。

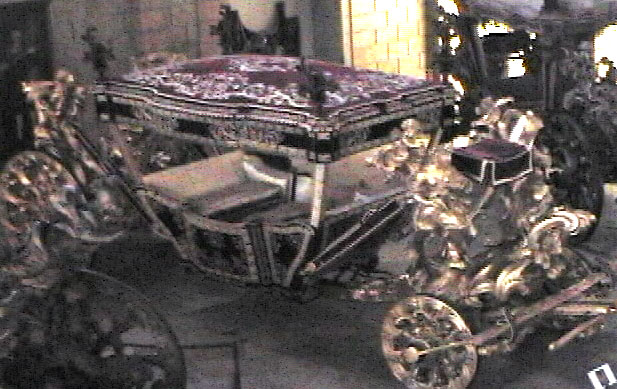

馬車博物館(Museu Nacional dos Coches)もRickが薦めてくれていた所。1600年ころ使用された世界最古の馬車がある。当時ポルトガルの王でもあったスペインのフィリップ2世がマドリードとリスボンの間を往復するのに使ったという。舗装もないガタガタ道を木に鉄の輪をはめただけの車輪で何時間も走ったようだ。車輪を支える バネも木と皮で作った簡単なもの。だから快適どころか「馬車に酔う」ことも多かったようで、座席の下には壷があるそうだ。日本のカゴに似たものが1つあったが、それも馬の体に直接くくりつける方式で、馬が通れない山道だけ人間が担いだようだ。全行程を人に担がせるという残酷な(?)発想はなかった。それでも旅には危険が伴ったようで、金ぴかの大きな天使像の「お守り」つきの馬車が目立つ。 バネも木と皮で作った簡単なもの。だから快適どころか「馬車に酔う」ことも多かったようで、座席の下には壷があるそうだ。日本のカゴに似たものが1つあったが、それも馬の体に直接くくりつける方式で、馬が通れない山道だけ人間が担いだようだ。全行程を人に担がせるという残酷な(?)発想はなかった。それでも旅には危険が伴ったようで、金ぴかの大きな天使像の「お守り」つきの馬車が目立つ。

Belemの海岸近くに大きく広がるジェロニモス修道院(Mosteiro dos Jeronimos)はすごい。胡椒を売った5%の取引税を中心に建てられたというが、1755年の震度8.9の大地震でもステンドグラス意外は無傷だった。この中に棺のあるヴァスコ・ダ・ガマもこの修道院のところにあった小さなチャペルで祈りを捧げ、翌朝150人の仲間と4隻の小さな帆船(caravel)でBelemから出航した。

私が訪ねたのは日曜日ですべて無料だった上に、聖堂では荘厳なミサが進行していた。ロウソクの 灯りのもとで、天使のような澄み切った歌声が広い空間に反響し、そこに居るだけで気持ちが洗われるような感じがする。回廊(cloister)もそうだ。幾何学模様の緑と茶色の小道の中庭に向かって開いた2階建ての廊下。その脇の大理石の石に腰掛ける。ただ座っているだけで、人の心を和ませてくれる。柱は椰子の木のようにしなやかに曲がって交差している。その柱に区切られた壁。ここでは装飾をしないで壁や柱を建てることは罪悪のようだ。海洋国ポルトガルを象徴するような模様が、おおよそ空気が触れている全てのところに描かれている。よく見ると、冒険者が異国で見た動物、想像上の怪物、長い船旅で不足するビタミンCを補ったチョウセンアザミ(artichoke)なども描かれているという。いずれにしても16世紀に世界の覇者だった面影がここにも残る。 灯りのもとで、天使のような澄み切った歌声が広い空間に反響し、そこに居るだけで気持ちが洗われるような感じがする。回廊(cloister)もそうだ。幾何学模様の緑と茶色の小道の中庭に向かって開いた2階建ての廊下。その脇の大理石の石に腰掛ける。ただ座っているだけで、人の心を和ませてくれる。柱は椰子の木のようにしなやかに曲がって交差している。その柱に区切られた壁。ここでは装飾をしないで壁や柱を建てることは罪悪のようだ。海洋国ポルトガルを象徴するような模様が、おおよそ空気が触れている全てのところに描かれている。よく見ると、冒険者が異国で見た動物、想像上の怪物、長い船旅で不足するビタミンCを補ったチョウセンアザミ(artichoke)なども描かれているという。いずれにしても16世紀に世界の覇者だった面影がここにも残る。

この国に来るまで、私には一つの謎があった。ポルトガルは15世紀から多くの冒険者を生み出し世界制覇を遂げた。日本も太平洋に面した海洋国で、大西洋に面したポルトガルとは似た環境にある。しかし、当時の日本人が冒険心から太平洋に乗り出したという話は聞かない。むしろ当時は 戦国時代で国の中で同士討ちをやっていた。この違いはどこから来るのかということだ。たまたま長距離バスで隣り合わせたリスボン大学のフレイタスさんと話しているときに、このことをどう思うか聞いてみた。「これは国民性の問題ではなくて、王家と国民の間が当時たまたまうまく行っていたということではないか」というのが彼女の答えであった。確かに日本はその後も支配者が「鎖国」などで国民を監禁して、国民が外の世界を知るのを恐れた。それに反して、ポルトガルでは王家が財政的にも支援し、気持ちの上でも冒険者を刺激して、国民が海外に出かけて富を持ち帰ることは国の発展に貢献することと考えたようだ。しかし、彼女は「王家が庶民を刺激して、ほんの少数の人たちが応じただけですよ」と謙遜した。Belemの海岸に、エンリケ王子の死後500年を記念して1960年に建てられた「発見のモニュメント」(Padorao dos Descobrimentos)がある。海外に出る冒険者たちを支えたエンリケ王子を先頭にして、天文学者、宣教師、地理学者などが後押しする姿の巨大な建造物だ。そこには500年経っても尊敬されている王子の姿があった。<次ページへ> 戦国時代で国の中で同士討ちをやっていた。この違いはどこから来るのかということだ。たまたま長距離バスで隣り合わせたリスボン大学のフレイタスさんと話しているときに、このことをどう思うか聞いてみた。「これは国民性の問題ではなくて、王家と国民の間が当時たまたまうまく行っていたということではないか」というのが彼女の答えであった。確かに日本はその後も支配者が「鎖国」などで国民を監禁して、国民が外の世界を知るのを恐れた。それに反して、ポルトガルでは王家が財政的にも支援し、気持ちの上でも冒険者を刺激して、国民が海外に出かけて富を持ち帰ることは国の発展に貢献することと考えたようだ。しかし、彼女は「王家が庶民を刺激して、ほんの少数の人たちが応じただけですよ」と謙遜した。Belemの海岸に、エンリケ王子の死後500年を記念して1960年に建てられた「発見のモニュメント」(Padorao dos Descobrimentos)がある。海外に出る冒険者たちを支えたエンリケ王子を先頭にして、天文学者、宣教師、地理学者などが後押しする姿の巨大な建造物だ。そこには500年経っても尊敬されている王子の姿があった。<次ページへ>

|